質の向上 BCP 高齢者虐待・身体拘束の取り組みについて

ホーム質の向上 BCP 高齢者虐待・身体拘束の取り組みについて

〇認知症に係る取り組みの情報公開の推進

〇看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実

〇介護や多職種連携におけるICTの活用

各種会議等について、感染防止や多職種連携の促進の観点から以下の

ようにします。

・利用者が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについ

て「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為

のガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」を参考に、テレビ電話等を活用しての実施も可能とします。

〇ハラスメント対策の強化

指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景と

した言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより居宅

介護支援等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じます。

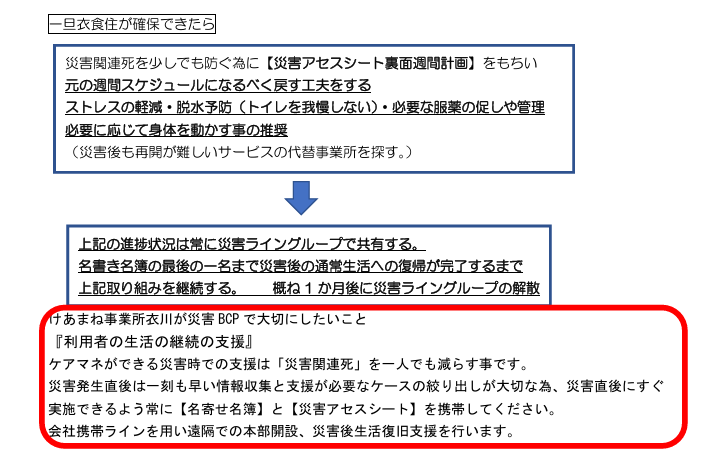

BCPとは

けあまね事業所衣川では 災害対策BCPと感染対策BCPを策定、実施しています。

具体的なBCPの取り組み

〇業務継続に向けた取り組みの強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続

・湖西エリアのハザードマップを踏まえた避難の想定研修会

・感染時の備品・ゾーニング・他との連携の仕方の確認

・予見できる災害…大雨災害に備えた事前の動きの確認

・委員会の開催・指針の整備・訓

高齢者虐待への対応 高齢者虐待防止委員会の設置

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を配置する等必要な体制の整備を行なうとともに、従業者に対し研修の機会を確保しています。

〇虐待の防止のための措置に関する事項

・虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催すると

とも

・虐待の防止のための指針を整備する事。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する事。

・上記措置を適切に実施する為の担当者を置く事。

身体拘束の適正化

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実践に努めます。

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

【緊急・やむを得ない場合の例外三原則】

状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

*身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得て行います。

また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

【身体拘束適正化委員会の設置】

①設置目的

身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

身体拘束をせざるを得ない場合の検討及び手続き

身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討

身体拘束廃止に関する取り組みの全職員への指導

②身体拘束適正化委員会の構成員

法人代表

事業所に所属する全介護支援専門員

その他、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者

*この委員会の責任者は法人代表とし、参加可能な委員で構成する。

③身体拘束委員会の開催

定期的に3ヶ月に1回開催します

その他、必要時には随時開催します